Шэрон Тёрнер | История Англо-саксов. Книга Первая. Глава II

книга I. глава I « КНИГА I. ГЛАВА II » книга I. глава III

Киммерийцы и Кельты – древнейшее Население Западной Европы. — Краткий обзор их Переселений и Вторжений. — Образование ими Поселений в Британии. — Валлийские Предания о первых племенах Британии.

У преобладающих в Европе языков, отмеченных нами выше, наблюдаются четкие признаки трех упоминаемых нами различных и последовательных миграционных потоков населения. Две отличные друг от друга языковые семьи мы встречаем в северных и западных районах этой части света, а третью – на ее восточной границе. Каждая языковая семья является специфической для определенных государств. Эти три языка могут быть классифицированы по обобщенным названиям на кельтский, готский и славянский; а по месту локализации и по названию древних народов, изначально упомянутых в качестве населения этих мест, их можно также назвать киммерийским, скифским и сарматским языками. Из них валлийский, гэльский, ирландский, корнийский, армориканский, мэнкский и древний галльский язык являются родственными языками, ведущими начало от единого киммерийского или кельтского праисточника. Англосаксонский, франко-южнорейнский, мезо-готский и древнеисландский, а также современные немецкий, швабский, швейцарский, голландский, шведский, датский, норвежский, оркнейский, английский и равнинный шотландский являются ответвлениями большой готской или скифской языковой семьи. Третий вид европейских языков, древнесарматский или современный славянский, проявляется в нынешних польском и русском языках, а также в их смежных диалектах.

Языки, классифицируемые по каждому из вышеупомянутых видов, тесно связаны друг с другом и образуют множество различных семей, происходящих из одних и тех же праязыков; однако каждая из языковых основ столь несходна с остальными, что предполагает их различное территориальное и временное происхождение. Месторасположение в Европе разных народов, говорящих на этих языках, также является доказательством их хронологической очередности появления на континенте. Кельты или киммерийцы располагаются на дальнем западе, на Британских островах и на западных побережьях Франции. Скифские или готские языки занимают большую часть европейского континента, от океана до Вислы, включая Англию. В восточных краях Европы, ближайших к Азии, а также простирающихся в Азию, распространены сарматские или славянские языки. Таким образом, сразу становится понятно, что киммерийские или кельтские племена для достижения своего крайнего западного положения, должны были первыми заселить Европу, скифские же или готские племена следовали за ними и заселили большую часть ее территории. Последними колонистами были сарматы, т.е. славянские народы. Некоторые другие народы пришли в Европу в более позднее время, например, гунны и римляне, а некоторые образовали точечные поселения, подобно лидийцам в Тоскане, грекам в Марселе и в Италии, и финикийцам и карфагенянам в Испании. Но три вышеупомянутые языковые семьи, безусловно, являются главными источниками древнего населения северных и западных областей европейского континента.

Вышесказанное подтверждает большинство достоверных источников по античной истории.

О том, что киммерийцы появились в Европе до скифских племен, мы узнаем из сообщения Геродота, отца греческой истории. Он заявляет, видимо используя информацию самих скифов, что киммерийцы издревле владели теми землями в Европе, которые скифы занимали в его время (1). Затем эти скифские племена распространились по Европе от Дуная до Балтики и Севера.

Ныне невозможно установить, когда киммерийцы впервые выступили из Азии за Босфор, которому дали свое имя, но то, что они были в Европе во времена Гомера очевидно, ибо он упоминает их в Одиссее (2), а он, как представляется, жил, по крайней мере, за восемьсот лет до христианской эры. То, что он был знаком с месторасположением киммерийцев в северо-восточных областях Европы, три раза утверждается Страбоном (3).

Мы располагаем непосредственными историческими свидетельствами, что киммерийцы населяли эти места за семь сотен лет до Рождества Христова, ибо примерно в этот период, если не раньше, они подверглись нападению скифов, вторгнувшихся в места их обитания (4). Вытесненные этим вторжением со своих мест, киммерийцы двинулись из Европы в Малую Азию и опустошили ее приморские области, принеся своими войнами бедствия, о которых Иония еще долго вспоминала с диким ужасом, полагая, что киммерийцы возникли из ада, т.е. из той области, которую их как раз и определяет Гомер (5).

Часть киммерийского населения, потревоженная скифами, тогда занимала полуостров, получивший от них название Херсонес Киммерийский, и его окрестности. После ухода киммерийцев их имя сохранилось также в названиях близлежащего Босфора, горы и города на полуострове, где перешеек был защищен рвом и крепостным валом. В этих областях Европы до нападения скифов они владели могущественной державой (6); Геродот говорит, что и в его время можно было еще увидеть киммерийские укрепления и переправы (7). Турки ныне хозяева этой страны, правда, их владения начинают сокращаться.

Отступление киммерийцев, бежавших от скифов, дало начало утверждению, что они завоевали Азию, ибо то, что римляне называли Малой Азией, древними греками, обычно называлось Азией (8); однако очевидно, что их нашествие приходилось на побережье и не простиралось далее приморских областей. Одного из возглавивших их вождей звали Лигдамид; он дошел до Лидии и Ионии, захватил Сарды и погиб в Киликии. Этот разрушительный набег, преуспевший, по всей видимости, вследствие своей неожиданности, упомянут некоторыми греческими поэтами (9), а также Геродотом (10), Каллисфеном (11) и Страбоном (12). В конце концов, киммерийцы были изгнаны из Малой Азии отцом Креза (13).

В первый момент, когда скифы только начали атаковать их на европейской части Босфора, племена киммерийцев в преддверии опасности собрали совет; цари и их сторонники хотели сопротивляться захватчикам, другие же предпочитали добровольную эмиграцию. Разногласия во мнении привели к междоусобной борьбе, и оставшиеся в живых оставили свою землю скифам (14). Но в то время как одна часть, ведомая Лигдамидом, двинулась в Азию, наиболее воинственная и большая часть киммерийцев, согласно географам, вскользь упомянутым Плутархом (15), отступила от скифов на запад и заселила самые отдаленные области Европы, простиравшиеся до Германского Океана. Часть их, добавляет он, "живет в стране столь лесистой, что солнце там никогда не проникает сквозь чащи высоких деревьев, простирающихся до самого Герцинского леса". Констатация того, было ли их продвижение в эти области следствием наступления скифов или предшествовало ему, для нас большого значения не имеет. Факт заключается в том, что в глубокой древности киммерийцы достигли Германского Океана.

История переселения киммерийцев, начиная с их исхода из восточного Босфора и заканчивая достижением ими Херсонеса Кимбрийского на Балтике, не сохранилась. Традиции Италии и даже один из античных историков извещают, что киммерийцы пребывали в тех местах близ Неаполя, куда древние мифы помещают страну мертвых (16). Их ранний приход в Европу и обширное распространение лишают этот факт какого-либо неправдоподобия. Вполне возможно, что они, скитающиеся по всей Европе от Босфора Фракийского до Ютландии, мигрировали также и на юг, в Италию, подобно готам и лангобардам будущих веков. Ведь у народов, придерживающихся кочевого образа жизни, крайне мало иной литературной деятельности кроме лишенных каких-либо подробностей и хронологических дат погребальных надписей, кратких и туманных походных песен, неистовых заклинаний и примитивных упоминаний о военных трофеях. Таким образом, только тогда у нас появляется какое-либо уведомление об их деяниях, когда они нарушают благоденствие цивилизованных народов и становятся частью их национальной истории, и зачастую только в этот период встречается какое-либо сообщение об их существовании. О киммерийцах до нас дошли два таких упоминания, по всей видимости, концептуально характеризующие их историческую деятельность.

Они упоминались как народ, часто совершавший грабительские вторжения (17), и рассматривались Посидонием, на чьи географические труды неоднократно опирался Страбон, как разбойничье и кочевое племя (18).

[ кимвры. ]

За столетие до Цезаря они стали известны римлянам под более оскорбительным именем кимвры (19) во время того грандиозного нашествия, от которого римское государство спас Марий. В этот период огромнейшее их число покинуло свои поселения на Балтике и вместе с другими племенами вступило в величайший Герцинский лес, покрывавший значительную часть древней Германии. Получив отпор от боев, они спустились к Дунаю. Проникнув в Норик и Иллирик, они разбили римского консула Карбона и несколькими годами спустя, отправив послов в Рим, тщетно требовали у сената определить им земли для проживания, предложив помогать римлянам во время их войн. Затем, победив в четырех последовательных сражениях четырех других консулов, они вторглись в Галлию. Разорив всю страну между Роной и Пиренеями, они устремились в Испанию, влекомые неугасаемым духом разрушения. Отраженные там кельтоберами, они вернулись во Францию, и, объединившись с тевтонами, также пришедшими из Балтики, вторглись в Италию с армией, численно пополнявшейся в каждом регионе, через который они продвигались. Их приближение ввергло Рим в ужас; чтобы избавиться от этой напасти потребовалось все умение и опыт Мария, Суллы и лучших римских военачальников (20).

В этих войнах погибла большая часть населения кимвров. Римляне утверждали, что в двух сражениях уничтожили от двухсот до трехсот тысяч. Невозможно читать о человеческой бойне, не горюя о ней, или не испытывая определенного отвращения к тем, кто ее совершил, даже если они прославились как герои. Однако в этой войне кимвры спровоцировали свое уничтожение; и, принимая во внимание исходившие от них дух и обычаи варварской свирепости, и их национальную неугомонность, исчезновение кимвров было благоприятным для развития цивилизации и послужило на пользу человечества. Марий, в отличие от Цезаря, двинулся в Галлию не в поисках кровопролитной войны. Он подчинился требованию своего народа спасти его от погибельного вторжения. Его победы наполнили Рим необычайной радостью и были воспеты поэтом Архием, получившим известность благодаря красноречию Цицерона (21).

Оставшаяся часть киммерийского народа на континенте пребывала в слабом и разрозненном состоянии. Страбон замечает, что в его время они жили на Балтике (22); более кратко на них ссылается Плиний (23). Оба писателя размещают их на северо-западных побережьях Европы, т.е. на тех берегах Германского Океана, с которых саксы и даны впоследствии совершали набеги на Британию.

Во времена Тацита этот древний народ практически прекратил свое существование на материковой Европе; однако выражения историка подразумевают их былую мощь и славу. Когда он упоминает кимвров, остававшихся на полуострове Ютландия, он говорит, что это "теперь небольшое, а некогда знаменитое племя. Все еще сохраняются внушительные следы их былой славы, остатки огромного лагеря на том и другом берегу, по размерам которого можно и ныне судить, какой мощью обладал этот народ, как велика была его численность и насколько достоверен рассказ о его поголовном переселении". Во времена Клавдиана они все еще проживали там, во всяком случае, слава о них продолжала жить в тех краях (24).

Используемые до сих пор материалы о первобытном населении Европы мы черпали из надежных источников, дошедших до нас в работах античных классиков. Из них явствует, что древнейшими жителями северной Европы были киммерийцы или кимвры, и что они распространились по ней от Босфора Киммерийского до Херсонеса Кимбрийского, то есть от Фракии и ее окрестностей до Ютландии и Германского океана, того океана, с берегов которого рукой подать до Британии. В нынешние дни – это тривиальное путешествие из Гамбурга в Англию или Шотландию.

[ киммерийцы и кимры в британии. ]

Киммеры или кимвры характеризуются как кочевой народ, и все свидетельства, оставшиеся о них в истории, показывают, что это было именно так. Поведенческий характер странствующих народов на нецивилизованной, т.е. кочевой стадии развития наводит на мысль, что некогда, после достижения ими берегов Германского океана, они на своих примитивных судах переправились по нему в Британию. Эта вполне здравая гипотеза, основанная на всем том, что нам известно о поведении подобных народов, и о колонизации других уголков мира, имеет поразительное подтверждение в самоназвании и традициях валлийцев, а также их древней британской литературе. Британские антикварии сходятся во мнении, что древнейшие жители нашего острова назывались Cymry (произносится как кумры): так их называют во всех дошедших до нас источниках древней британской литературы. Валлийцы, будучи их потомками, всегда называли себя кимрами и таким же именем нарекли древнейших колонистов острова, а поскольку уже упоминавшиеся источники доказывают, что Κιμμεριοι или Kimbri были древними обитателями северных побережий Германского океана и предпринимали заморские походы, напрашивается весьма обоснованный и заслуживающий доверия вывод, что кимры Британии берут свое начало от континентальных киммерийцев (25). Область северной Англии, заселенная частью древнего британского народа и названная Кумбрией, откуда берет свое название нынешний Камберленд, – факт, подтверждающий это предположение.

Тут вспоминаются датские традиции о боевых походах и завоеваниях в Британии, совершенные из Ютландии и ее окрестностей задолго до рождения Христа и включенные Саксоном Грамматиком в свою историю. Саксон – источник слишком ненадежный, чтобы безоговорочно ему доверять, но он повествует о преданиях своих соотечественников, которые могут заслуживать определенного внимания, когда совпадают с традициями древних британцев, и которые иначе бы это внимание не заслуживали. Они до некоторой степени увеличивают вероятность ранних переселений или походов из указанных областей на наши острова, хотя их и нельзя рассматривать в качестве исторических фактов.

[ ху кадарн. ]

Исторические же триады валлийцев поразительно согласовываются с вышеизложенными гипотезами (26). Они утверждают, что кимры были первыми жителями Британии, которая до их прибытия была населена лишь медведями, волками, бобрами и быками с крупными горбами (27). Они добавляют, что Ху Кадарн, или Ху Сильный или Могучий, переправил народ кимров через Туманный, т.е. Германский Океан в Британию и в Ллидау, т.е. Арморику во Франции; и что кимры пришли из восточных краев Европы, т.е. областей, где ныне стоит Константинополь (28). И хотя мы не собираемся подгонять стоящие особняком валлийские традиции под историческую науку, было бы весьма неблагоразумно не вспоминать о них, когда они совпадают с классическими источниками. В данном случае соответствие поразительное. Киммерийцы согласно указанным выше источникам двигались от Босфора Киммерийского до Германского Океана. Валлийцы так же выводят своих предков кимров из областей, лежащих к югу от Босфора. Более того, валлийцы присовокупляют имя своего вождя, и то, что часть народа поселилась в Арморике. Но если память о Лигдамиде, приведшего киммерийских переселенцев в Азию, и о Бренне, двинувшегося с кельтами против Греции, была сохранена в странах, которые они опустошили, то таким же образом и имя Ху Кадарна, возглавившего часть западных переселенцев, могло запомниться на колонизированном им острове (29). То, что Арморика, т.е. Бретань была населена племенем людей, похожих на тех, кто населял Британию, подтверждается близким сходством языков жителей этих двух стран.

[ устои киммерийцев и кимвров. ]

Поскольку мы проследили вероятную идентичность кимров с киммерами и фактическую идентичность их с кимврами, весьма правильно будет добавить и несколько положений касающихся устоев этого древнего народа, описанных античными классиками. Они, как представляется, были такими, какими их можно было бы ожидать от самых ранних переселенцев этой развитой языковой семьи, наиболее отдалившихся от первобытных мест своей цивилизации. Но поскольку Тацит не стал затруднять себя изучением их внутриплеменных обычаев, мы ничего не знаем об их форме правления или национальных учреждениях. Вызывающие отвращение детали, наиболее поразившие внимание их врагов – это почти все, что записано о них. Их слишком боялись или ненавидели, чтобы внимательно изучать или благосклонно описывать.

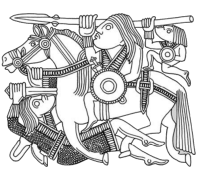

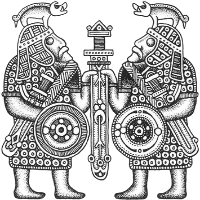

Эфор говорил о киммерийцах, что жили они в землянках, которые называли аргиллами (argillas), соединяющимися друг с другом подземными ходами (30). Весьма любопытное сходство языка прослеживается с кимрским, т.е. британским словом argel, означающим убежище, место покрытое сверху (31). Этот способ обитания, несомненно, был примитивнейшей формой варварской жизни. Троглодиты Азии, как говорят, обитали в пещерах. Некоторые наиболее примитивные германские племена по описанию Тацита тоже жили под землей. Подсказывало этот образ жизни, видимо, обыкновение некоторых диких зверей прятаться в земле; он соответствует тому животному состоянию, к которому среди лесов и болот, нужды и войны могут прийти переселенцы даже из самого цивилизованного общества, если утеряют знание ремесленных навыков или необходимые орудия труда. Эфор добавлял, что у них был оракул, находившийся глубоко под землей. Клялись же кимвры медным быком, которого носили с собой. На битву они являлись в шлемах необыкновенной формы, т.е . в виде оскаленных свирепых звериных морд, с высоко развивающимся гребнем, отчего казались более высокими. Они использовали белые сверкающие щиты и железную кольчугу, и либо боевой топор, либо длинные и тяжелые мечи. Они считали низменным умереть от болезни и радовались смерти, полученной в сражении, как славной и счастливой кончине (32).

Каллимах употребляет в отношении этих народов эпитет «кормящиеся молоком» (33). Эта характеристика согласуется с предыдущим описаниям. Привязанность к молоку кобылы была характерна для большинства народов нецивилизованных государств. Наиболее примитивные и бедные народы пьют молоко животных, на которых ездят: так арабы пустыни используют молоко верблюдов. Эта привычка обеспечивает их подвижность и компенсирует их скудный достаток, нехватку пищи, а также бесплодность или неразвитость страны.

Религиозные ритуалы киммерийцев иногда включали в себя человеческие жертвоприношения, одно из самых древних и универсальных суеверий, которое затронуло и опозорило человечество на начальных этапах его исповедования идолопоклонничества и политеизма. Страбон, после упоминания о том, что во время войны женщины кимвров следовали за ними, добавляет, что их сопровождало множество босых седовласых служительниц их оракула, одетых в белые льняные одежды, подпоясанные медным поясом. Эти женщины, с мечами в руках отыскивали пленников, захваченных армией, и подводили их к медному сосуду вместимостью в двадцать амфор. Здесь одна из предсказательниц, поднявшись на возвышение, наносила каждому поднятому над котлом пленнику удар ножом, и по тому, как кровь стекает в него, совершала гадания. Другие служительницы этого ужасного идолопоклонничества разрезали тела и предсказывали победу, рассматривая внутренности. В сражениях они пользовались некой разновидностью огромного барабана, ибо били в шкуры, натянутые на военные колесницы, издавая неимоверный шум (34). Плутарх в битве с Марием описывает женщин, стоящих на повозках, которые убивали бежавших с поля боя мужчин, кто отцов, кто братьев. Попутно, сражаясь с римлянами, они душили своих детей и бросали их под колеса, и, в конце концов, лишали себя жизни, не в силах пережить подобную катастрофу. Эти описания заставляют нас вспоминать аналогичные пассажи Тацита, посвященные бриттам в период римского завоевания. Он описывает женщин с горящими факелами в руках, бегающих подобно фуриям среди войска британцев на острове Англси, и добавляет, что они орошали свои жертвенники кровью пленников и испрашивали совета у богов по человеческим внутренностям. Он упоминает также, что перед тем как уничтожить колонию в Камулодуне, "впавшие в исступление женщины стали пророчить ей близкую гибель" (35).

[ кельты. ]

Между тем, исследуя литературное наследие античности, мы встречаем еще один древний народ, располагавшийся на заре греческой истории в западных областях Европы. Их величали Κελτοι, а впоследствии Γαλαται; Цезарь говорит о них, что сами себя они называли кельтами (Celtae или Keltae), римляне же дали им имя галлы (36).

Keltoi, следуя греческой орфографии слова, несомненно, были ответвлением киммерийской языковой семьи. Термин киммериец, как германец или галл – родовое название. Племена же, на которые он распространялся, располагали еще и собственным именем. Например, ту часть киммерийцев, которая вторглась в Азию во главе с Лигдамидом, также именовали треронами или трерами (37). То, что кельты были киммерийцами, явно подтверждено в двух пассажах Аппианом (38), с не меньшей четкостью и решимостью Диодором (39) и подразумевалось Плутархом (40).

Если киммерийцы пересекали север Европы с востока на запад, то кельты, как представляется, продвигались по большей части на юг и юго-запад. Некоторые географы, писавшие до Плутарха, отодвигали границу земли кельтов до Азовского моря (41). Эфор, вероятно, был одним из них, поскольку он не только представлял Кельтику огромной по величине, причисляя к ней большую часть Испании (42), но также разделял мир на четыре части и размещал кельтов, населявших одну из них, на западе (43). Это утверждение приводит нас к выводу, что кельты считались весьма многочисленным народом (44), о чем, безусловно, в достаточном объеме свидетельствуют различные уведомления о них, рассеянные в трудах древних. Все античные классики, упоминающие кельтов, местом их проживания указывают западные области Европы. В то время как киммерийцы, проникнув в Европу с восточной оконечности, достигли самого отдаленного ее полуострова на северо-западе, их кельтская ветвь распространялась по ее юго-западному побережью. В период, когда связанные с ними древнейшие события начинают упоминаться греческими и римскими писателями, мы встречаем их обосновавшимися во Франции и Испании. Их появление также было замечено в Италии.

[ кельты в западной европе. ]

Во времена Геродота кельты располагались на западных побережьях Европы. Он говорит, что они населяли самые отдаленные части Европы на западе (45); в другом же месте заявляет, что обитают они за Геркулесовыми столпами, близ Пирены, и помещает их у истоков Дуная (46).

Аристотель часто упоминает кельтов. В одном месте он говорит, что они не боятся ни землетрясения, ни потопа (47); в другом, что они выступают с оружием в руках против наводнения (48); и еще в одном, что они окунают своих новорожденных детей в холодную реку или обертывают их в холодные одеяла (49). В других работах, приписываемых ему, он говорит, что Британские острова располагаются выше области кельтов (50). Он упоминает Пирену как хребет к западу от Кельтики, с которого сбегают Дунай и Тартесс; последний – севернее Геркулесовых столпов, первый же, пересекая Европу, – в Евксинский Понт (51). Аристотель говорит о Кельтике и иберийцах и в других своих работах (52). Он размещает кельтов над Иберией и замечает, что их страна слишком холодна для ослов, что противоречит нынешней действительности, или, скорее, необходимо констатировать, что климат Франции смягчился вследствие уничтожения лесов, высушивания болот и возделывания почвы. Гиппарх также упоминал Кельтику, но, как представляется, определял ее границы у самого полярного круга, ибо размещал кельтов на расстоянии шести тысяч стадий от Марселя, и говорил, что солнце в Кельтике светило всю ночь в течение лета, а зимой не поднималось выше горизонта более чем на девять локтей (53).

Воззрения быть может фантастические, но они демонстрируют представления этого великого астронома о численности кельтского населения. Бои, давшие название Богемии и гельветы, как считается, были кельтами (54).

Уведомления о кельтах Геродота, Аристотеля и Эфора показывают, что в их время этот народ проживал в западных частях Европы по всей Галлии и Испании. Позднейшие писатели, говоря о них, упоминали те же места обитания (55). Но особенно интересны по этому вопросу свидетельства Цезаря. В его время германские или скифские полчища распространялись по Европе и поглощали, либо гнали перед собой упомянутые нами более древние народы. Однако он обнаружил, что в период его вступления в Галлию, кельты владели наиболее ее важными и наилучшими приморскими районами. Он упоминает, что Сена и Марна отделяли их от бельгов, а Гаронна от аквитанов (56). Но если кельты занимали побережье Франции от Сены до Гаронны и были прижаты к Сене вторжениями северных противников, то находились они в местности весьма удобной для переселения в Британию и пребывали в тех же условиях, побуждающих их перебраться на нее, которые впоследствии заставили бриттов в период, когда саксы начали теснить их, искать убежище уже на кельтском побережье.

Во времена, предшествующие Цезарю, кельты, безусловно, были распространены по всему континенту, и своими грозными вторжениями потрясали как Грецию, так и Рим. Исходя из самого раннего их разбойничьего переселения, описанного античными классиками, следует, что они заняли территорию Францию приблизительно в 600 году до христианской эры. В тот период эта страна была так обильно людьми, что их вожди повелели двум своим принцам перевести огромное полчище через Альпы в Италию. Одна многочисленная его часть перешла горы близ Турина, разбила этрусков или тосканцев и основала Милан; другая часть обосновалась около Бриксии и Вероны. Идущие за ними «солдаты удачи» распространились по другим районам. Царствование Тарквиния Приска в Риме зафиксировало хронологию событий этих военных походов (57).

Следующее, дошедшее до нас, грандиозное передвижение кельтов в итальянские государства произошло спустя приблизительно 180 лет после предыдущей миграции. Тогда Бренн повел их на штурм самого Рима, в результате чего они стали хозяевами города, умертвили его сенаторов и почти взяли Капитолий, когда Камилл спас погибающую республику от ее завоевателей-варваров (58).

Сто десять лет спустя от нашествий этого плодовитого народа, ведомого другим Бренном, пострадала Греция (59). Кельты из Иллирии вторглись в Македонию и Фракию, оттуда хлынули в Фессалию, прошли Фермопильское ущелье, как это сделал Ксеркс и начали атаковать Дельфы, когда были поражены и уничтожены тем паническим страхом, который производила слава этого места и изобретательность его жрецов, и который спас Грецию от дальнейших опустошений (60). Эти события произошли приблизительно за 280 лет до рождения Христа. Впоследствии кельты пытались покорить Малую Азию и служили наемниками в армиях Птолемея и Антигона (61). Они часто вступали в сражения с римлянами, но обычно терпели сокрушительные поражения (62), как в той грандиозной битве против Квинта Фабия Максима, о которой Цезарь напоминал галлам (63), когда они собирались воевать с ним, и в которой, по словам Страбона, было порублено двести тысяч кельтов (64).

Страбон замечает о кельтах, что у них и иберов был обычай спать на земле (65), что они использовали восковые сосуды (66), что они практиковали человеческие жертвоприношения, от которых их отучили римляне (67), и что в обычае у них было приносить домой головы врагов и прибивать их к вратам своих поселений (68). То, что кельты, т.е. галлы, были покорены значительно легче, чем испанцы, он приписывает их обычаю сражаться разом всей своей массой (69). Во времена Александра кельты на Адриатике предложили ему свою дружбу, произнеся речь, которую он счел хвастливой (70). Вышеуказанные военные походы кельтов и места их поселений, подтверждают, что они имели обыкновение переселяться из Франции в другие страны, а, принимая во внимание дух предприимчивости, переизбыток населения и мощь кельтов во Франции вкупе с близостью и изобилием Британии, невозможно поверить, что они не пересекли море для ее колонизации. Цезарь явно упоминает, что один из кельтских царей Галлии, Дивитиак, правивший там над суессионами, был самым могущественным правителем в этой стране, подчинившим своей власти также и часть Британии (71). От него мы также знаем, что кельты Арморики призывали некоторые британские племена помочь им против его военных действий (72), а одна из причин, побудивших Цезаря напасть на остров, заключалась в том, что Британия помогала кельтам Галлии оказывать ему сопротивление (73). Он говорит также о том, что ее посещали кельтские купцы, и что перед вторжением в Британию он послал на остров одного из кельтских правителей Галлии, которого назначил царем, чтобы убедить британцев стать дружественными к римскому государству, ибо этот вождь пользовался в Британии большим влиянием. Таким образом, Цезарь предоставляет достаточно доказательств существования военных и торговых связей между этими двумя странами в это время, – факт, благоприятствующий взгляду о родстве между определенными группами их населения.

[ прибытие кельтов в британию. ]

То, что кельтские колонисты прибыли на Британские острова из Галлии, всегда представлялось нашим антиквариям настолько вероятным, что едва ли найдется еще какое-нибудь обстоятельство, в отношении которого они так радушно сходились бы во взглядах. Таким образом, валлийская традиция, прослеживающая два потока колонистов из Галлии, – не кимрских или киммерийских, но киммерийского происхождения – один из Арморики, другой из Гаскони (74), может быть принята без излишнего скептицизма. Различные пункты первоначальных мест пребывания колонистов соответствуют тогдашнему месторасположению кельтов, ставших, используя выражение триады, первым племенем кимров. Из Арморики переселилось племя бритонов (Brython) (75), название, призывающее нас вспомнить, что Плиний упоминал обитающий в Галлии современный ему народ Britanni (76). Переселенцами из Гаскони был народ Lloegrwys, с именем которого связывали ту часть острова, которую они занимали, ибо значительную часть Англии валлийские поэты (77) и хронисты (78) всегда называли Ллоегр (Lloegr). Тацит выражает мнение, что Британию заселили галлы (79), а Беда выводит ее жителей из Арморики (80). Расположение кельтов в приморских областях на западе Европы делало более доступным их общение с постоянно бороздившими океан цивилизованными народами античности, позволяя ощущать влияние передовых достижений развитого мира. Греческое поселение фокеян в Марселе, основанное около 540 года до Христианской эры, в течение долгого времени обладала огромным богатством и влиянием. Эти колонисты, покорив близлежащие земли кельтов, основали города, воздвигли величественный храм Диане Эфесской, создали огромный флот, с помощью которого осуществляли дальние морские экспедиции, один из примеров которых – путешествие Пифея к Исландии; они прославились утонченным образом жизни, любовью к образованности и приверженностью к философии. Они сделали свой город столь привлекательным в интеллектуальном плане, что многие благороднейшие римляне жили в Марселе, предпочитая их Афинам. Они так пристрастили окружающие их племена к греческому образу жизни, что галлы пользовались их алфавитом и составляли договоры на греческом языке (81). Кельты, посягавшие на Грецию, должно быть, также привнесли множество полезных новшеств в свою родную страну, ибо Страбон упоминает, что сокровища, добытые в походе на Дельфы под предводительством Бренна, были обнаружены римлянами в Тулузе (82). Эфор отмечал, что кельты дружественно относились к грекам (83); он также замечает, что их приход в Испанию, позволил им вступить в непосредственный контакт с финикийцами и карфагенянами (84). Существование касты друидов, безусловно, свидетельствует о том, что часть их населения добилась определенного интеллектуального развития, а отмеченные выше факты, связанные со схожестью языка, доказывают, что древнейшее население нашего острова имело киммерийские и кельтские корни.

(1) Геродот. История. Мельпомена, 11. Я принял греческое написание Kimmerians через K (Κιμμεριοι), т.к. оно выражает надлежащее произношение этого слова. <текст>

(2) Κιμμεριων ανδρων (мужи киммерийские, киммерияне), Одиссея. Песнь XI, ст. 14. Он помещает их в Понт, на край океана, и представляет в окружении тех туманов и облаков, которые по широко распространенному мнению приписываются северным областям Понта Эвксинского. Турецкое название Karah Deksi, греческое – Μαυρο Θαλασσα и наше – Черное море подразумевает это же мнение. Байер говорит, он слышал от очевидцев, что весь Понт и его берега наполнены плотным и сумрачным туманом. Bayer. T.S. De Cimmeriis // Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. Petropoli, 1729. T. II. P. 421. <текст>

(3) Страбон. География. Кн. I, I, 10; кн. I, II, 9; кн. V, IV, 5. <текст>

(4) Геродот заявляет, что это вторжение произошло в правление Ардиса, сына Гигеса. Геродот. История. Клио, 15. Ардис правил с 680 по 631 год до рождества Христова. Страбон помещает это же событие во времена Гомера или чуть раньше, на основании данных некоторых историков, кн. I, II, 9; кн. I, III, 21. Ныне едва ли возможно точно датировать какое-либо событие древней классической истории, произошедшее до греко-персидских войн. <текст>

(5) "Кроме того, на основании реальных сведений о том, что киммерийцы жили у Киммерийского Боспора, в мрачной северной области, Гомер соответственно перенес их в какую-то мрачную область по соседству с Аидом", и, возможно, в соответствии с общим мнением ионийцев об этом племени. Страбон. География. Кн. I, II, 9. (Перевод Г. А. Стратановского – прим. al_avs). <текст>

(6) Страбон. География. Кн. XI, II, 5. <текст>

(7) Геродот. Мельпомена, 12. <текст>

(8) Геродот. Клио, 15. <текст>

(9) Каллином, который в своих стихах называет их "грозными киммерийцами" (Страбон. География. Кн. XIV, I, 40), и Каллимахом (Гимны. К Артемиде, ст. 251 – 258). <текст>

(10) Геродот. Клио, 6. Там же. Мельпомена. <текст>

(11) Страбон. География. Кн. XIII, IV, 8. <текст>

(12) Страбон. География. Кн. I, III, 21 и др. <текст>

(13) Геродот. Клио, 16. <текст>

(14) Геродот. Мельпомена, 11. <текст>

(15) Плутарх. Гай Марий. <текст>

(16) Страбон говорит: "Эту местность они также считали Плутоновой, полагая, что там жили киммерийцы. Во всяком случае туда пускались в плавание только те, кто, принеся предварительно жертву, умилостивил подземные божества, причем жрецы, которые брали это место на откуп, руководили подобного рода священнодействиями. Там есть у моря какой-то источник питьевой воды, но все местные жители воздерживались пить из него, считая его воду водой Стикса… Эфор, который помещает здесь киммерийцев" и т.д. и т.п. География. Кн. V, IV, 5. (Перевод Г. А. Стратановского – прим. al_avs). <текст>

(17) Страбон. География. Кн. I, III, 21. Как отмечает Плутарх в жизнеописании Мария, это обыкновение не без основания послужило причиной возникновения слова кимвры, означавшего у германцев разбойников. <текст>

(18) Посидоний, цитируемый Страбоном (География, VII, II, 2). <текст>

(19) То, что Κιμμεριοι греков являлись Kimbroi греческих и Cimbri (Kimbri) латинских писателей, было не только мнением Посидония, которого цитирует Страбон, кн. VII, II, 2, но греков вообще: "quum Graeci Cimbros Cimmeriorum nomine afficiant" («поскольку греки называли кимвров киммерийцами» – прим. al_avs), там же. Диодор Сицилийский прямо говорит, что к тем, кого называли Κιμμεριοις, с течением времени и посредством искажения языка было применено название Κιμβρων, Историческая библиотека, кн. V, 32. Плутарх в жизнеописании Мария также идентифицирует Kimbri с Kimmerioi. Он говорит: "Вот из этих-то мест и двинулись на Италию варвары, которых сперва называли киммерийцами, а позже, и не без основания, кимврами". <текст>

(20) Ливий. Периохи кн. 63 – 67. Флор. Эпитомы римской истории обо всех войнах за семьсот лет, кн. III. гл. 3. Орозий. История против язычников, кн. V, гл. 16. Страбон. География, кн. V. Плутарх. Жизнеописание Мария. Со слов Ливия, Плутарха и Флора мы располагаем тремя именами их царей: Болуса, Бойорига и Тевтобода. <текст>

(21) Даже не принимавший поэзию Марий был доволен этим парнасским излиянием. "Ipsi illi C. Mario, qui durior ad haec studia videbatur, jucundus fuit" («[пользовался расположением] самого Гая Мария, который, казалось, довольно жестко относился к этим занятиям» – перевод В. О. Горенштейна. Прим. al_avs). Цицерон. Речь в защиту поэта Авла Лициния Архия, IX. <текст>

(22) Он отмечает, что в его дни кимвры продолжали владеть бывшими поселениями на Балтике и послали в дар Августу один из своих священных котлов. Страбон, кн. VII, II, 1. <текст>

(23) Плиний. Естественная история, кн. IV, 95 - 99. Более поздний пассаж помимо кимвров на полуострове, намекает на континентальных кимвров близ Рейна. В главе XIV книги VI Плиний упоминает о киммерийцах в Азии, близ Каспия. <текст>

(24) Тацит. О происхождении германцев и местоположении Германии, 37. (Перевод А.С.Бобовича. Прим. al_avs). Клавдиан называл Северный Океан их именем – Кимврская Тефия (Cimbrica Thetis). Война Поллентская, или Готская, ст. 336. Cons. Hon. lib. iv. <текст>

(25) Тацит упоминает одно обстоятельство, хорошо согласующееся с таким выводом. Он говорит относительно эстиев на Балтике, что их язык ближе к британскому, "lingua Britannicae proprior". О происхождении германцев и местоположении Германии, 45. Если это верно, то эстии должны были быть киммерийским племенем. <текст>

(26) У валлийцев существует несколько циклов исторических триад, представляющих собой три объединенных воедино события, у которых, как полагал их составитель, имелось некое общее сходство. В эту необычную форму валлийские барды, т.е. древние поэты, отбирали расположенные в определенном порядке прошлые события своей истории. Один из самых полных циклов триад был издан в Archaiology of Wales, vol. II, p. 57 — 75. Цикл был перепечатан из рукописи, датированной 1601 годом; ее автор заявляет, что он заимствовал их из книг Карадока Лланкарванского и Джона Брекфы. Карадок жил в двенадцатом веке, Брекфа – намного позднее. <текст>

(27) Это не может не заинтересовать, а посему привожу перевод триады целиком: — "Три имени были даны острову Британия с незапамятных времен. Прежде, чем он был заселен, его называли Clas Merddin (буквально страна с морскими утесами), затем Fel Ynis (Медовый остров). Когда правление им было возложено на Придейна, сына Аэдда Великого, его назвали Ynys Prydain (остров Придейна); и не платили дань никому, кроме племени кимров, ибо они первыми обрели его; и до них не было больше ни людей, живших на нем, ни чего-либо еще, кроме медведей, волков, бобров и быков с выпуклостью наверху". Trioedd 1. Welsh Arch. Vol. II. P. 57. <текст>

(28) "Три столпа народа острова Британия. Первый Ху Гадарн, который первым привел народ кимров на остров Британия; и прибыли они из страны Лета, которую называли Deffrobani; это – там, где Константинополь; и через туманный океан они прибыли на остров Британия, и в Ллидау, где и остались". Trioedd 4. Welsh Arch. Vol. II. P. 57. <текст>

(29) Павсаний сохранил имена многих королей кельтов, вторгавшихся в Грецию. Со своей стороны Ливий поведал нам о кельтских вождях, нападавших на Италию во времена первого Тарквиния. <текст>

(30) Страбон, География, кн. V, IV, 5. <текст>

(31) Слово встречается в древней валлийской поэзии, например, во Фруктовом саду (Afallenau) у Мирддина:

a dyf yn argel yn argoedydd.

станет убежищем в высоких лесах.

Welsh Arch. Vol. I. P. 152.

Оно также используется в Могильных энглинах (Englynion Beddaw) Талиесина:

Bet Llia Gwitel in argel ardudwy

dan y guellt ac guevel.

Могила Ллии Гвиддела в убежище Ардудви

под травой и иссохшими листьями.

Welsh Arch. Vol. I. P. 80. <текст>

(32) Плутарх. Гай Марий. Валерий Максим. Достопамятные деяния и изречения, кн. II. <текст>

(33) Каллимах. Гимны. К Артемиде, ст. 252. <текст>

(34) Страбон, География, кн. VII, II, 3. <текст>

(35) Тацит. Анналы, кн. XIV. Stabat pro litore diversa acies, densa armis virisque, intercursantibus feminis. In modum furiarum, veste ferali, crinibus dejectis, faces preferebant — Nam cruore captivo adolere aras; et hominum fibris consulere deos fas habebant — Et feminae in furore turbatae, adesse exitium canebant. («На берегу стояло в полном вооружении вражеское войско, среди которого бегали женщины; похожие на фурий, в траурных одеяниях, с распущенными волосами, они держали в руках горящие факелы; — у них считалось благочестивым орошать кровью пленных жертвенники богов и испрашивать их указаний, обращаясь к человеческим внутренностям; — Впавшие в исступление женщины стали пророчить близкую гибель» – прим. al_avs). <текст>

(36) Цезарь. Записки о Галльской войне, кн. I, гл. 1. Павсаний говорит об этом народе: "Название галатов (γαλαται) стало общеупотребительным сравнительно поздно; прежде они сами себя называли кельтами (κελτοι) и другие их так называли". Описание Эллады. Аттика, IV. О том, что γαλαται всего лишь другое название κελτοι, смотри Диодор Сицилийский, Историческая библиотека, кн. V, 24. Так Ориген называет друидов Галлии Γαλατων δρυαδας, Против Цельса, кн. I. Galatai, как представляется, – это более благозвучное произношение Keltoi; а Galli, вероятно, просто сокращение от Galatai. Страбон также говорит, что весь этот народ теперь называется галльским (Gallikon) или галатским (Galatikon), География, кн. IV, IV, 2. <текст>

(37) Страбон, География, кн. I, III, 21. В другом месте он говорит, что магнеты были совершенно истреблены трерами, киммерийской народностью. Там же, кн. XIV, I, 40. <текст>

(38) Аппиан. Римская история. События в Иллирии; Гражданские войны, кн. I, 29. <текст>

(39) Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, кн. V, 32. <текст>

(40) Плутарх. Гай Марий. <текст>

(42) Страбон, География, кн. IV, IV, 6. <текст>

(45) Геродот. Мельпомена, 49. <текст>

(46) Геродот. Евтерпа, 33. Так же и Арриан. По соседству с кельтами Геродот размещает народ, который он называет кинетами. <текст>

(47) Аристотель. Никомахова этика, кн. III, гл. 10. <текст>

(48) Аристотель. Евдемова этика. кн. III, гл. 1 <текст>

(49) Аристотель. Политика, кн. VII, гл. XV. <текст>

(50) Псевдо-Аристотель. О мире, гл. III. <текст>

(51) Аристотель. Метеорологика, кн. I, гл. 13. Этот пассаж подтверждает, что под Пиренами древние понимали Пиренеи, не смотря на то, что Геродот называет их городом и ошибочно размещает у истоков Дуная. <текст>

(52) Псевдо-Аристотель, Рассказы о диковинах. Аристотель, О возникновении животных, кн. II, гл. 8. Страбон также называет их страну Кельтика, а Ливий – Кельтикум. Тимагет размещал истоки Дуная в Кельтских горах. Схолии к Аполлонию Родосскому. <текст>

(53) Страбон цитирует Гиппарха (Страбон, География, кн. II, I, 18.), но добавляет свое собственное убеждение, что британцы находились на полторы тысячи стадий севернее кельтов. Во времена Страбона кельты располагались не далее севера Франции. Гиппарх жил за сто пятьдесят лет до Страбона, и когда писал римлянин, границы Кельтики значительно сузились в связи с успешным продвижением к Рейну германских народов. Бельги в то время пересекли эту реку и как раз вошли в Галлию. <текст>

(54) Смотри Тацит. О происхождении германцев и местоположении Германии. Страбон, География, кн. VII. — Цезарь. Записки о Галльской войне. <текст>

(55) Такие как Павсаний (Описание Эллады, Аттика, XXXIII), Диодор Сицилийский (Историческая библиотека, кн. V) и во множестве мест Страбон, а так же Ливий. <текст>

(56) Цезарь. Записки о Галльской войне, кн. I, гл. I. <текст>

(57) Мы черпаем информацию этого важного события от Ливия. Он утверждает, что в царствование Тарквиния Приска высшая власть кельтов находилась у битуригов (жителей той части Франции, где ныне расположен Бурж), и что они давали кельтам царя. В то время им был Амбигат. Правители, которых он послал во главе этих экспедиций, были сыновья его сестры, Белловез и Сиговез. Часть войска, возглавляемая Сиговезом, направилась в Герцинский лес. Белловезус же командовал вторжением в Италию. Ливий, История Рима от основания Города, кн. V, гл. 34. Тарквиний Древний умер в 578 году до Христианской эры. <текст>

(58) Дионисий Галикарнасский датирует это нашествие кельтов, εφοδος κελτων, первым годом девяносто восьмой Олимпиады, или спустя 120 лет после Юния Брута и Коллатина. Римские древности, кн. I, LXXIV. <текст>

(59) То, что лидера кельтов, напавшего на Рим, и их вождя, спустя столетие после этого вторгнувшегося в Грецию, обоих называли Бренн, наводит на мысль, что это – скорее описательное название, чем имя собственное. Ввиду этого вспомним, что brennin на валлийском и древнем британском языке означает король. <текст>

(60) Наиболее полный рассказ об этом нашествии кельтов в Грецию содержится у Павсания. Описание Эллады. Аттика, IV и Фокида XIX - XXIII. <текст>

(61) Павсаний. Описание Эллады. Аттика, VII и XIII. <текст>

(62) Ливий. История Рима от основания Города. <текст>

(63) Цезарь. Записки о Галльской войне. <текст>

(64) Страбон размещает место этого сражения там, где сходятся реки Исар и Родан с горой Кемменом. Завоеватель воздвиг трофей из белого камня и построил два храма, один Марсу, другой Геркулесу. География, кн. IV, I, 11. <текст>

(65) Страбон, кн. III, IV, 16. <текст>

(66) Страбон, кн. III, III, 7. <текст>

(67) Страбон, кн. IV, IV, 5. <текст>

(68) Он говорит, что Посидоний заявлял, что сам видел несколько таких голов. Страбон. Там же. Обычай, который Страбон называл варварским, между тем, напоминает нам о нашей собственной судебной практике применяемой к изменникам. <текст>

(69) Страбон, кн. IV, IV, 2. <текст>

(70) Страбон, кн. VII, III, 8. Арриан. Поход Александра, кн. I. Рассказ, основанный на свидетельстве Птолемея Лага, его военачальника и правителя Египта, повествует, что царь принял послов с большой любезностью и спросил их во время пиршества, чего они более всего страшатся, ожидая лестный ответ, который подразумевал бы его самого. Но они ответили, что ничего не боятся, кроме разве того, как бы небо не упало и сокрушило их, хотя, конечно, они чрезвычайно ценят его дружбу. Александр заключил с ними союз, назвав их, однако, кичливыми. <текст>

(71) Цезарь. Записки о Галльской войне, кн. II, гл. 4. <текст>

(72) Цезарь. Кн. III, гл. 9. <текст>

(73) Цезарь. Кн. IV, гл. 20. <текст>

(74) Пятая триада звучит так: "Три миролюбивых народа острова Британия. Первым был народ кимров, который пришел с Ху Кадарном на остров Британия. Ни страну, ни земли он не получал кровопролитием или тяжбой, лишь справедливостью и миром. Другим был народ Ллоегрвис, прибывший из земли Гвасгвин; и они были первым племенем кимров. Третьими были бритоны, и прибыли они из земли Ллидау; и они были первым племенем кимров. И их называли тремя миролюбивыми народами, ибо прибыли они один за другим с миром и спокойствием; и эти три народа были первыми племенами кимров и имели одинаковый язык". Trioedd ynys Prydain. Welsh Arch. Vol. II. P.58. <текст>

(75) Бритоны часто упоминаются древнейшими валлийскими поэтами: Анейрином в Гододине (Welsh Arch. Vol. I. P. 10) и Талиесином (Ibid. P. 31, 50, 66, 67, 73). Он однажды упоминает Morini Brython в своем стихотворении Prif Gyfarch или Первом благодарении (Ibid. P. 33). <текст>

(76) Плиний Старший (Естественная история. Книга IV, гл. 106) и Дионисий. <текст>

(77) Анейрин говорит о Ллоегре (Welsh Arch. Vol. I. P. 7) и называет его жителей Ллоегрвис (Ibid. P. 4, 9 и 11). У Талиесина встречается Ллоегр (Ibid. P. 64 и 59) и Ллоегрвис (Ibid. P. 51. 55). Лливарх Хен и Мирддин также используют оба эти названия (Ibid. P. 108, 117, 153, etc). <текст>

(78) Помимо мифических хроник Brut Tysilio и Brut ah Arthur (Welsh Arch. Vol. II. P. 116, 117), их исторические хроники Brut y Saeson и Brut y Tywysogion (Ibid. P. 469, 471, etc) называют Англию этим именем. <текст>

(79) Жизнеописание Юлия Агриколы. В «Британии» Кэмдена собраны многочисленные примеры сходства обычаев и языка бриттов и галлов, удостоверяющие идентичность их корней. Некоторые из них стоят нашего детального рассмотрения. <текст>

(80) Беда, ЦИ, кн. I, гл. I. Мы располагаем двумя косвенными свидетельствами родства между населением Британии и древними кельтами по близости языка. Павсаний, упоминая, что каждый кельтский всадник сопровождался на битву двумя служителями, говорит, что кельты называли этот обычай на своем языке «тримарксией» (trimarkisian), ибо конь у кельтов назывался markan. Описание Эллады, Фокида, XIX. На древнем британском и нынешнем валлийском языках mark – так же конь, tri – это три, а trimarkwys – буквально означает три всадника. Цезарь заявляет, что кельтские племена, живущие на границе с океаном, в его время назывались Armoricae. Записки о галльской войне, кн. VII, гл. 75. На древнем британском и на валлийском ar-mor-uch буквально означает «на морских холмах». <текст>

(81) Страбон. География, IV, I, 4 – 5. Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога Histоriae Philippicae, кн. XLIII, гл. 3. <текст>

(82) Страбон. География, IV, I, 13. <текст>

(83) Страбон, География, кн. IV, IV, 6. <текст>

(84) Эфор заявлял, что они занимали огромную часть Испании вплоть до Кадиса. Страбон, там же. Сам же Страбон упоминал, что прежде, чем карфагеняне овладели Испанией, ею обладали кельты и тирийцы, География, III, IV, 5. <текст>

Читать далее →

Читать далее →